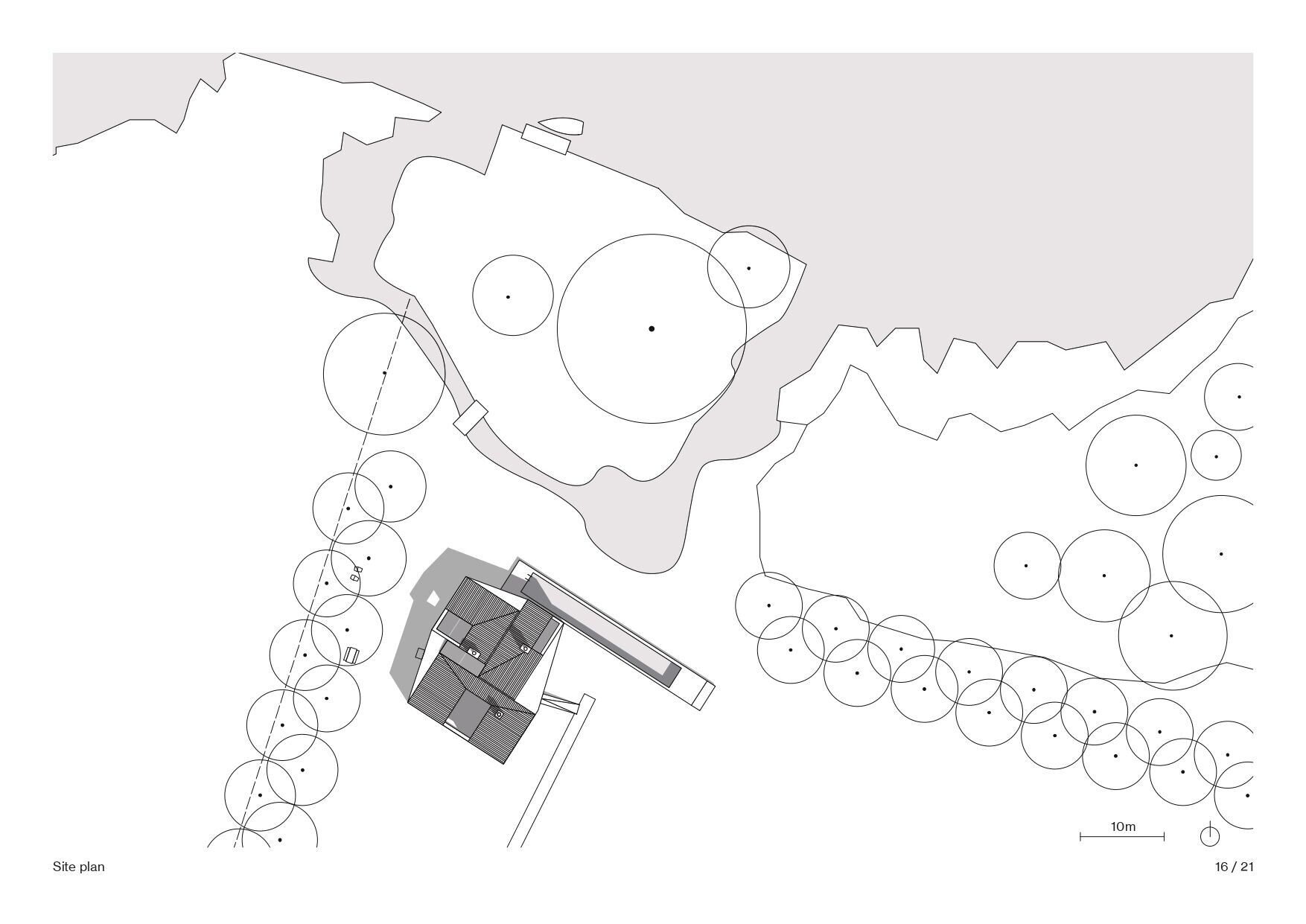

Der Bauherr wollte einen Landsitz des 21. Jahrhunderts schaffen“, sagt Architekt Sander van Schaik, einer der Gründer des in Rotterdam ansässigen Büros De Kort van Schaik, als er nach dem Entwurf des Hauses am Raboes gefragt wurde Das Ufer des Eemmeers, etwa eine halbe Stunde westlich von Amsterdam, grenzt an einen kleinen Segelhafen.In der Gegend gab es bereits einige architektonisch markante Strukturen sowie eine Holzhütte, in der der Besitzer gerne lange Sommerabende verbrachte, um zu schauen raus übers Wasser.

Mit großen Türen, die den Panoramablick und den großen holländischen Himmel freigeben, war es ein idyllischer Ort. Aber die Hütte war nicht für den Wintereinsatz geeignet, und De Kort Van Schaik musste eine robustere Lösung für das ganze Jahr finden, um dem Kunden ein angemessenes Zuhause zu bieten. Das Anwachsen bestehender Strukturen erschwerte den Einbau. „Am Ende hatten wir das Gefühl, dass das Gebäude wie ein Stein sein muss, der auf dem Gelände gelandet ist, nicht etwas, das im Gelände verankert ist, sondern fast lose auf dem Feld liegt.“

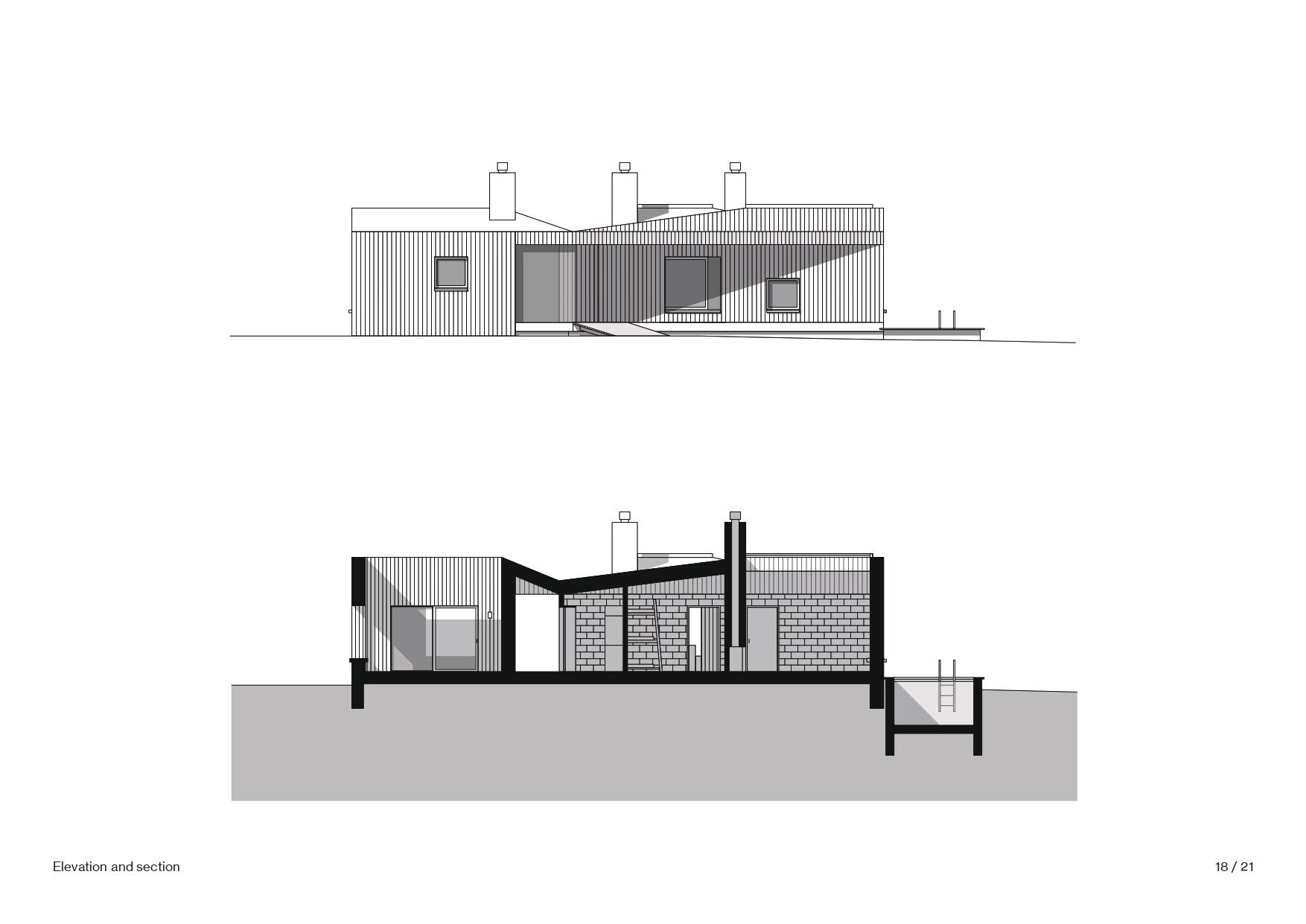

Das auffälligste Merkmal des Hauses sind die rauen, mit Brettern markierten Wände aus Ortbeton. Diese soliden Strukturen verlaufen sowohl intern als auch extern und bilden drei rechteckige Pavillons, die in einem engen, orthogonalen Cluster angeordnet sind. Dabei war Ortbeton gar nicht die erste Materialwahl des Architekten.

Zu einem früheren Zeitpunkt des Prozesses wurde Stampfbeton in Betracht gezogen, erklärt Van Schaik. „Stampfbeton ist sehr taktil, man kann sehen, wie er hergestellt wurde, und man kann ihn fühlen, und er ist überall anders und hat eine bestimmte Dicke“, sagt er. „Es ist also eine sehr ehrliche Art zu bauen, eine fast traditionelle Art, Beton zu verwenden.“

„Zusammen mit dem Bauunternehmer haben wir angefangen, ein Mock-up aus Stampfbeton zu machen, und es war einfach wirklich, wirklich wunderschön“, sagt der Architekt. "Es passte wirklich gut in seine Umgebung aus Schilf, Gras und Lehmufern." Aber der Architekt und der Bauherr waren sich nicht sicher, ob Stampfbeton den nassen und frostigen Wintern standhalten würde, also mussten sie nach einer Alternative suchen.

Gießbeton erwies sich schließlich als geeignete Problemumgehung, obwohl dies weitere Experimente seitens des Auftragnehmers erforderte. Zuerst versuchten sie es mit einem fertig gemischten Beton mit zusätzlichem Würfel, um die harten Farben in einen sympathischeren Ton abzuschwächen. Aber auch das erwies sich als zu schlicht und entsprach nicht der architektonischen Vision. Stattdessen begannen die Architekten, mit eigenen Betonmischungen zu experimentieren, verzichteten auf moderne Silikonzusätze, die das Entfernen der Schalungen erleichtern, und experimentierten mit verschiedenen Sand- und Zuschlagskörnungen. „Es gibt einen braunen Sand von diesem bestimmten Ort in Belgien, den wir dem Beton hinzugefügt haben, um die richtige Farbe zu erzielen“, erklärt van Schaik.

Die aufwändige Suche des Architekten nach dem perfekten Materialmix erleichterte unter anderem die Tatsache, dass der Bauherr selbst Bauunternehmer und Bauherr war, bevor er die Führung seines Unternehmens an seinen Sohn übergab. „Das war perfekt, weil wir dadurch sehr eng zusammenarbeiten konnten“, sagt der Architekt. Es beseitigte auch einen Großteil des Anreizes für den Bauunternehmer, erhebliche Einsparungen zu erzielen, indem er während des Baus die Bauqualität opferte.

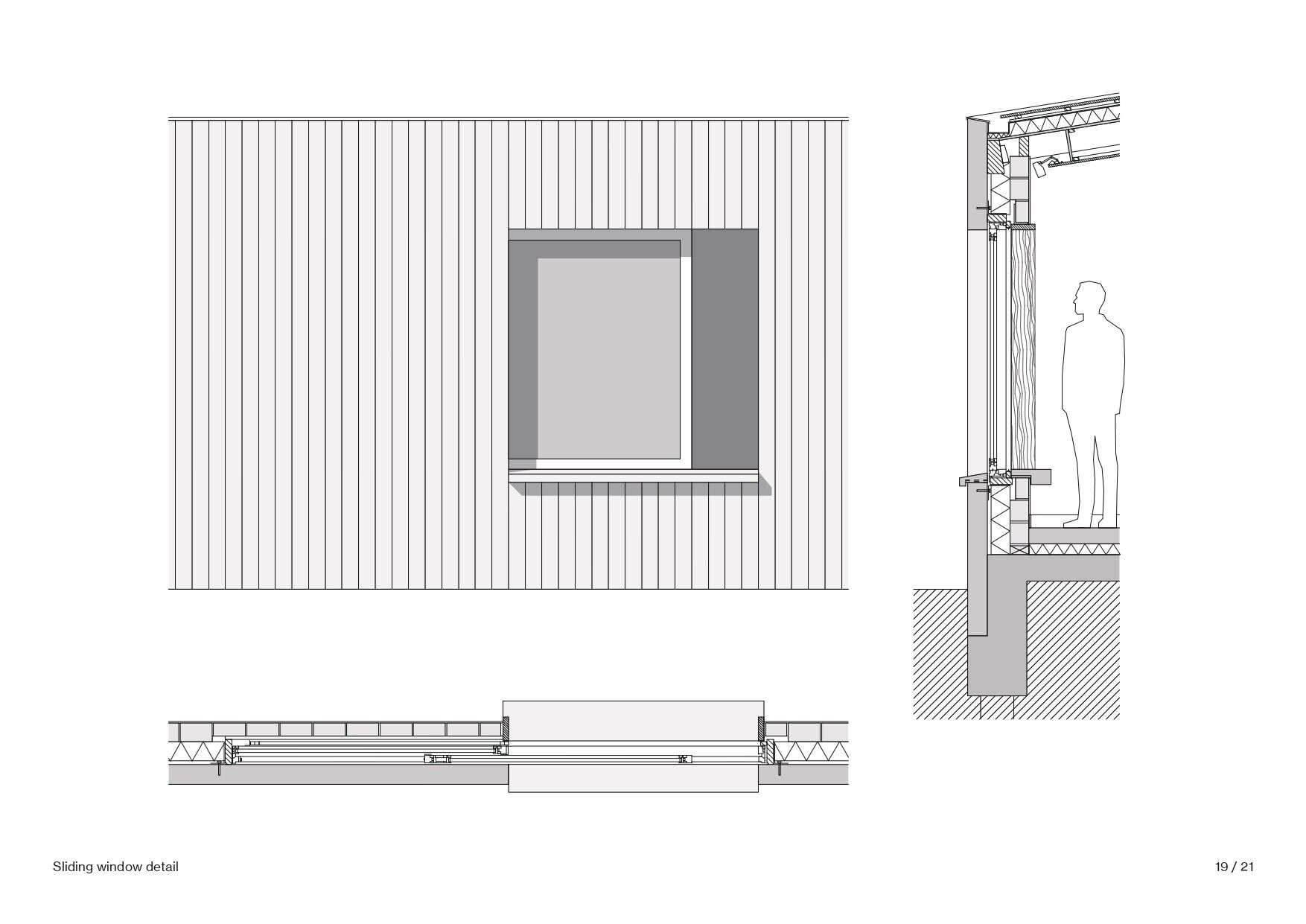

Das Ergebnis ist eine beeindruckende Verschmelzung von Qualität und Raffinesse. Trotz seines massiven Aussehens ist das Haus eigentlich eine zweiflügelige Konstruktion mit einem Spalt von 120 mm. Traditionelles, grob verputztes Mauerwerk bildet die Innenschale. Dies bietet Platz für die Isolierung, verbirgt aber auch Rahmen für die Schiebefenster, die wie in der ersten kleineren Kabine des Eigners ihr Inneres vollständig nach außen öffnen, um die atemberaubende Aussicht auf das Eemmeer einzufangen. Ein mit unbehandelten Holzbohlen verkleidetes Dach nimmt die Abdrücke der Bretterspuren im Beton auf und schafft eine materielle Kontinuität.

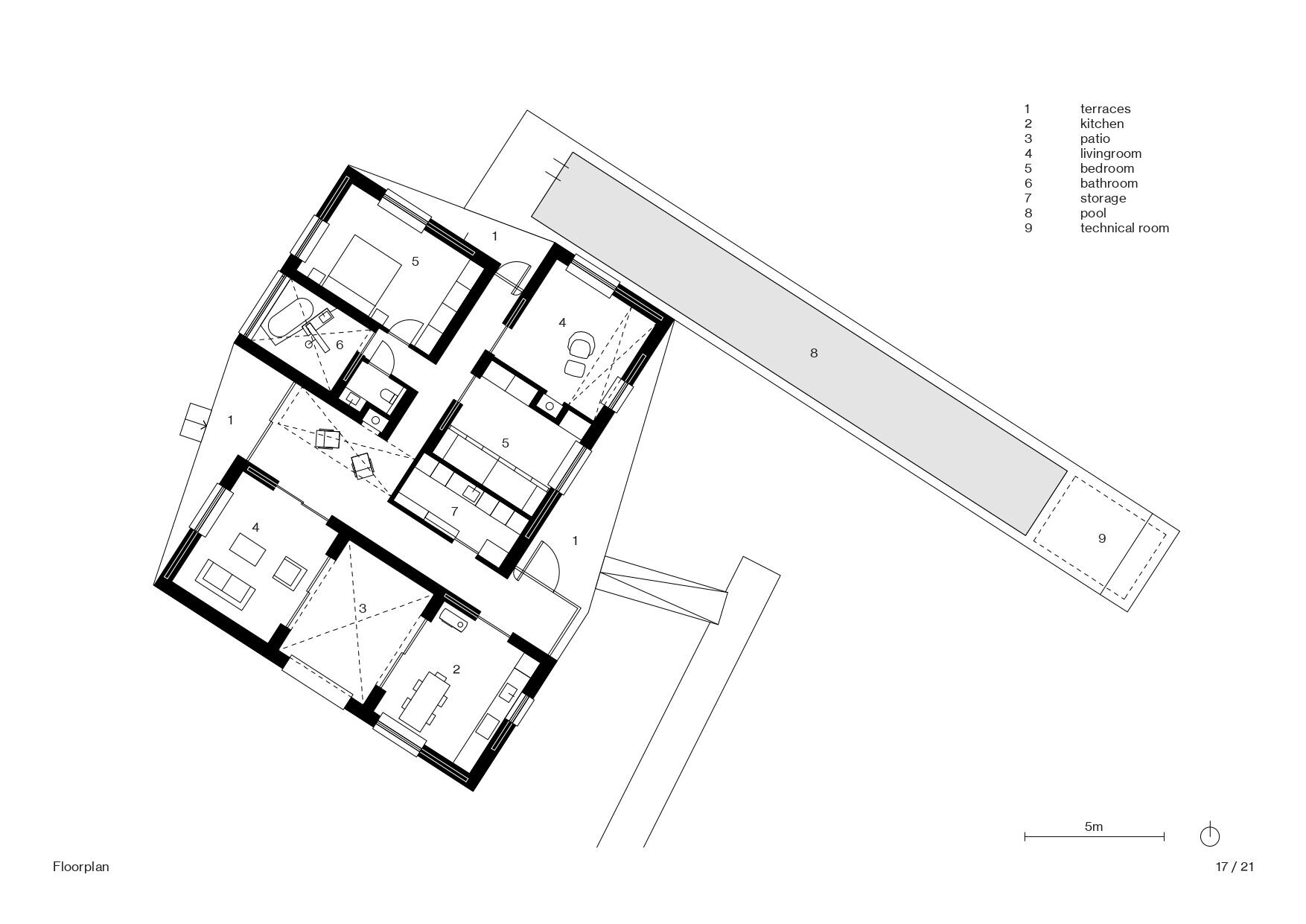

Auch im Inneren spielen die Architekten mit Übergängen zwischen Innen und Außen. Die Zone zwischen den drei Pavillons wird fast wie ein Außenraum behandelt, in dem die mit Brettern markierten Betonwände durchgeführt werden. Die Schlafzimmer hingegen sind verputzt und weiß getüncht, in Anlehnung an konventionellere und geschütztere Innenräume. Aber auch innerhalb dieser Volumen haben die Architekten verglaste Innenhöfe eingefügt, wo die Wände in ihren rauen Zustand zurückkehren und wo Oberlichter den Raum mit Tageslicht fluten.

Einer dieser Patios wurde zu einem Badezimmer, das von der berühmten Rotterdamer Industriedesignerin Sabine Marcelis entworfen wurde. Marcelis ließ die Wände intakt und gruppierte alle Funktionen in der Mitte des Raums, indem er eine Badewanne, ein Waschbecken und eine Dusche aus freistehenden Blöcken aus gelbem Epoxidharz baute, die von den Wänden des Gebäudes getrennt sind. Dieser Raum verleiht dem ansonsten sauberen, minimalistischen Interieur einen Hauch sanfter Farbe.

Vor allem strahlt das Haus eine Ruhe aus, die sich in der flachen Landschaft und dem Binnengewässer, über das es einen weiten Blick bietet, angemessen anfühlt. Zwischen den drei tektonischen Volumen aus rohem Beton bilden eine Reihe von Zwischenräumen mit stark verglasten Räumen Momente des täglichen Lebens und verwischen die Grenzen zwischen Innen und Außen – ein tief in eine Wand eingelassener Kamin, ein Oberlicht, unter dem man sitzen kann.

Der gelungene Einsatz von Materialien und der Fokus auf subtile Details bis hin zur exakten Textur des Betons zeichnen das Projekt aus. „Der Beton ist sehr taktil. Man kann sehen, wie er hergestellt wird, man kann ihn fühlen … Zuerst ist das Gebäude wie ein Monolith, aber wenn man näher kommt, entfaltet es sich und man beginnt zu sehen, dass die Details raffinierter und kunstvoller sind.