Bergamo e il suo territorio sono costruiti su rapporti antitetici eppure essenziali e complementari. Questo carattere di contrasto tra le parti è ricorrente e si coglie chiaramente sia su larga scala (nel rapporto tra montagna e pianura, tra Città Alta e Città Bassa), sia nella stratificazione della coscienza sociale, economica e culturale ( capitale-provincia, sacro-profano, lavoro-gioco). In questo sistema di cose, un luogo in particolare assume il ruolo di spazio condiviso nella storia della città ed è luogo di messa in scena delle contraddizioni urbane e umane: un grande prato rigoglioso di piante e frutti si trasforma nel tempo in una piazza di pietra dove la gente vende e compra, dove si ride e si prega, è il Sentierone. Il nome trae origine da un grande prato rimasto sospeso per secoli tra i borghi e la città sul colle, luogo deputato agli scambi e al commercio fin dal Medioevo. Il “Prato di Sant’Alessandro”, per la sua posizione e le sue tradizioni, diventa il centro della città contemporanea, in cui la campagna si sovrappone alla città e viceversa.

Il progetto riguarda l’area di oltre 30.000 mq del centro di Bergamo collocato nella città bassa. Si tratta di un ambito urbano che è stato completamente ridisegnato nel periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima del Novecento, attorno al grande vuoto del preesistente Prato di Sant’Alessandro dove, fin dal Medioevo, avveniva una importantissima fiera commerciale di scala europea: nell’arco di cent’anni vengono insediate in quello che diventerà il nuovo centro urbano le principali istituzioni cittadine (tribunale, municipio, prefettura, pretura..) e collocate le sedi delle banche e dei principali soggetti economici sottraendo alla città alta il ruolo di cuore rappresentativo di Bergamo che aveva avuto nei secoli precedenti. Si usa definire questo ambito urbano Centro Piacentiniano perché fu Marcello Piacentini a tracciarne l’impianto generale e a progettare gli edifici più significativi: lo fece dopo essersi aggiudicato la vittoria di un concorso bandito dall’amministrazione comunale nel 1907 per la sostituzione dell’antica fiera settecentesca. Tra gli usi prevalenti che fanno parte della storia del luogo, oltre a quelli istituzionali e civili, si annoverano quelli dello spettacolo e della cultura legati alla presenza dominante del Teatro Donizetti( ex teatro Riccardi); quelli dell’intrattenimento e del passeggio, legati all’ abitudine radicata nei bergamaschi di frequentazione del Sentierone e degli spazi adiacenti; quelli delle manifestazioni e degli eventi che utilizzano a tutt’oggi, con finalità diverse, la cornice del centro come sfondo ideale per dare vita a attività transitorie, in continuità con la tradizione secolare di uso di questo luogo. L’impianto generale è limpido, regolare e ordinato, caratterizzato da un rapporto equilibrato e generoso tra vuoti e pieni, tra pietre e giardini. Percorrendolo si incontrano prospettive plurime capaci di instaurare un rapporto costante di percezione e permeabilità visiva con la città alta, che rimane così parte fondativa del luogo attraverso cannocchiali percettivi che la rendono una presenza costante nella scena allestita per dare forma alla città bassa. La componente paesaggistica e scenografica del resto era la caratteristica fondante del progetto di Piacentini che vinse il concorso del 1907 col motto Panorama. Numerose sono le emergenze che diventano riferimenti nelle mappe orientative di chi lo attraversa: pur presentandosi come insieme unitario, ordinato e riconoscibile, il centro piacentiniano non corre il rischio della monotonia e allinea molteplici episodi morfologici che ne rendono gradevolmente variata e non noiosa l’immagine ambientale. A distanza di un secolo dal concorso bandito nel 1907 per la costruzione del centro di Bergamo bassa, vinto da Marcello Piacentini col progetto Panorama, nel 2017 l’Amministrazione comunale ha promosso un concorso europeo per rigenerare gli spazi aperti di questo ambito urbano. La vittoria è stata aggiudicata al progetto Flânerie ideato da un team di progettazione composto da sei professionisti bergamaschi: Luigino Pirola (capogruppo), Elena Franchioni, Gianluca Gelmini (CN10Architetti), Mariola Peretti, Carlo Peretti, Simone Zenoni. Con la regia dell’Assessorato alla riqualificazione urbana guidato da Francesco Valesini i lavori sono iniziati nel 2018 e si sono conclusi nel gennaio 2023, in occasione dell’anno di Bergamo e Brescia capitale della cultura che ha costituito l’occasione di un primo, intenso collaudo. Il concorso di progettazione si colloca in una strategia di politiche e azioni che riguardano la città materiale e quella immateriale, basata sul coordinamento operativo di più soggetti e ruoli: un processo di itinere che comprende il prima, il durante e il dopo, mirato all’obiettivo di contrastare il declino dell’area sottoposta a plurimi fattori di crisi, rivitalizzandola e ricostituendo condizioni di attrattività per i cittadini. Il motto scelto dai progettisti esprime la volontà di creare nel centro città le condizioni per la Flânerie contemporanea, uno spazio in cui ci si possa tener d’occhio, osservare ed essere osservati passeggiando e sostando: l’iconema identitario del teatro Donizetti offre una chiave di lettura trainante nello storytelling dello spazio urbano come scena della rappresentazione sociale, come diorama su cui proiettare la coabitazione e i suoi modi fantasmagorici.

Il progetto si basa su un’ampia analisi preliminare che ha affiancato lo studio, la mappatura e la misurazione della città materiale (forme, stratificazioni, tracciati, misure, elementi costitutivi del paesaggio..) allo studio della città immateriale fatta di racconti, percezioni e giudizi che, nel corso del tempo, hanno dato vita allo story telling di quello che i bergamaschi definiscono a tutt’oggi come il loro “salotto buono”. Fondamentale è stato un percorso approfondito di ascolto dei molteplici stake holders finalizzato a raccogliere i bisogni e i desideri che i cittadini con i loro vari ruoli hanno sedimentato nei confronti di questa parte di città che appartiene a tutti e rappresenta per molti versi lo spazio pubblico per eccellenza. Il progetto Flânerie si è basato sulla scelta del rispetto della città esistente con la quale ha aperto un dialogo continuo finalizzato a valorizzarne l’identità, eliminando le sovrapposizioni incongrue, curando, ricucendo, semplificando, sottolineando le emergenze più significative, con un duplice sguardo allargato alle prospettive profonde e a quelle minute dei dettagli. Un lavoro finalizzato alla rimessa in sintonia dei vuoti con i pieni. A partire dalla pedonalizzazione del Centro e dall’estensione delle aree di ZTL permanente il progetto ha definito una completa riorganizzazione dei flussi e delle aree di parcheggio dando vita a un PARCO CONTINUO, ricompattato e fluido, transitabile da pedoni e biciclette, dove sostare, muoversi liberamente organizzare eventi, allestire il transitorio urbano e i suoi usi variabili. È stato un lavoro di pulizia sulla struttura dei percorsi che era la parte più compromessa di questo ambito urbano, sporcata dal sovrapporsi casuale e frammentario di segni legati a flussi contraddittori (in particolare quello automobilistico). È stato completamente eliminato l’asfalto che pavimentava circa la metà delle superfici di suolo, sostituito con nuove pavimentazioni lapidee e con ampie superfici a verde ottenute mediante depavimentazione e ricostituzione di un drenaggio naturale, con un netto miglioramento della qualità ambientale ed ecologica. Si è puntato all’obiettivo di eliminare la frammentazione dei materiali al suolo utilizzando in maniera estesa quelli già presenti come tratti identitari (granito e ceppo), uniformando le cromie prima molto eterogenee: sono stati completamente eliminati i salti di quota (marciapiede/fascia carrale) per ricostituire un unico piano fluido entro cui muoversi liberamente, scegliendo percorsi soggettivi in luce o in ombra. Sono state moltiplicate le opportunità di sostare creando differenti possibilità che possano incontrare i bisogni e i desideri dei cittadini. Socievolezza o isolamento. Le nuove pavimentazioni sottolineano con le tessiture degli elementi lapidei una gerarchia dei percorsi e dei significati, creando un livello di lettura che, pur nella cromia unitaria, consente con delicate variazioni la percezione rinnovata di quello che esiste. E’ stato implementato il sistema d’illuminazione, mantenendo i lampioni storici in ghisa e aggiungendo nuovi lampioni di design minimale che consentono una migliore illuminazione, aumentando la percezione di sicurezza anche nelle ore notturne. Nel complesso quindi il progetto ha lavorato al servizio e non in contrapposizione alla città esistente. Il vuoto dello spazio connettivo è stato assunto come intervallo spaziale, percorribile in un intervallo temporale calibrabile in base ai bisogni, ai desideri e alle possibilità di chi lo affronta, con la libertà di scegliere il proprio ritmo e le proprie condizioni. I percorsi sono stati sviluppati come itinerari significanti lungo i quali è riconoscibile e interpretabile l’identità del luogo, il suo genius storicamente stratificato: la città si squaderna offrendosi ai racconti e alle interpretazioni , poliformi e multiculturali, di chi la vive. Nel ridisegno della prossimità sociale la trama dei vuoti urbani assume una nuova centralità come luogo privilegiato della dimensione collettiva: nei vuoti si sostanzia il concetto cangiante di spazio pubblico e il progetto della sua continua riattualizzazione.

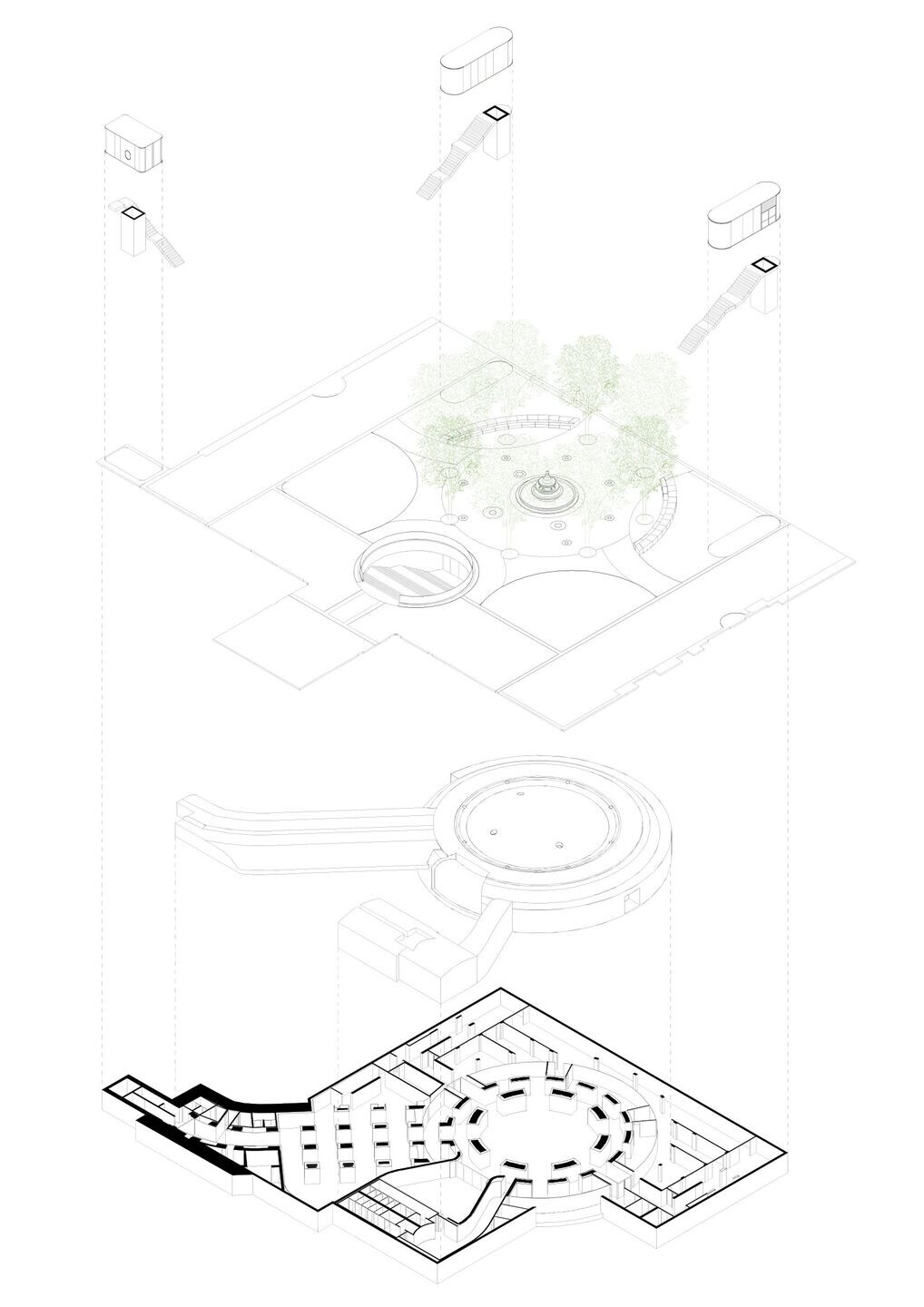

Il ridisegno di Piazza Dante rappresenta un lavoro sulla linea di terra e si basa principalmente sull’idea di unire e dare continuità tra lo spazio pubblico di superfice e l’edificio ipogeo esistente al di sotto della piazza, un manufatto di alto valore storico e materiale, costruito negli anni Quaranta come rifugio antiaereo, trasformato e ampliato negli anni Cinquanta per accogliere un albergo diurno e chiuso per problematiche di varia natura alla fine degli anni Settanta. In seguito alla recente acquisizione da parte di operatori privati, è destinato nel breve termine ad accogliere nuove attività di intrattenimento aperte al pubblico rientrando così nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo e subordinato alla normativa di riferimento in merito a sicurezza e antincendio. Aldilà delle esigenze strettamente normative e funzionali, il progetto attribuisce agli elementi di collegamento tra il livello interrato dell’ex rifugio antiaereo e il livello superiore dello spazio pubblico, un ruolo morfologico e connotativo importante. Il progetto introduce un sistema di accessibilità e deflusso integrato nel nuovo assetto dello spazio urbano. La forma circolare della sala ipogea, la fontana al centro della piazza, sono gli elementi generatori del disegno generale con la nuova scala posta sull’asse centrale che collega la piazza Dante all’entrata principale del teatro Donizetti, diviene un luogo di mediazione tra il sopra e il sotto della piazza.

A livello generale e’ stata condotta, sull’intera area del centro Piacentiniano una dettagliata mappatura delle pavimentazioni storiche esistenti oggetto di conservazione integrale, considerate come valore importante da salvaguardare. In questa categoria rientrano: le pavimentazioni a mosaico marmoreo policromo presenti nel sistema di portici; le pavimentazioni in lastre di granito di notevoli dimensioni che connotano le fasce di marciapiedi perimetrali al complesso del Quadriportico; il sagrato della chiesa di San Bartolomeo in lastre di arenaria; la pavimentazione in granito antistante Palazzo Frizzoni; la pavimentazione di Piazza Vittorio Veneto in selciato policromo. Nel Centro piacentiniano sono state mappate anche pavimentazioni lapidee di recente formazione, caratterizzate da un buono stato di conservazione e di adeguatezza generale sia estetica che funzionale. Tra queste, per quanto riguarda, spicca la pavimentazione in lastre di granito stellato del Sentierone, realizzata nel 2006. Coerentemente con l’obiettivo generale che ispira il progetto e cioè quello di un uso oculato delle risorse, la pavimentazione del Sentierone è stata assunta come matrice di riferimento di tutte le scelte di progetto.

Squadra:

Architetti: CN10 architetti

Team di progetto: Gianluca Gelmini, Mariola Peretti, Luigino Pirola, Simone Zenoni, Elena Franchioni, Carlo Peretti

Fotografo: Giacomo Albo