LE SITE

Le projet du Studium est né de la volonté de l’université de Strasbourg de se doter d’un bâtiment différent, à la fois bibliothèque et maison de l’étudiant, dans l’esprit d’un Learning Center. Plus qu’une bibliothèque c’est un tiers-lieu : un espace destiné à favoriser le brassage, les rencontres et les échanges.

Les espaces du bâtiment répondent également à l’évolution des modes de travail. Les usagers réclament à la fois des espaces formels et informels. En plus des espaces de consultations classiques, ils attendent des salles modulaires avec du mobilier qu’on peut déplacer, ainsi que des salles dédiées au travail en groupe où le silence n’est pas requis.

Le concept des Learning Center nous vient du monde anglo-saxon. A l’entrée de ces bibliothèques de nouvelle génération, on retrouve souvent un point de restauration avec des périodiques et un auditorium ; autant d’incitations pour le public à franchir le seuil du Studium, où ils pourront bénéficier de différents services regroupés dans un seul et même bâtiment.

UN BÂTIMENT SIGNAL POUR LE CAMPUS

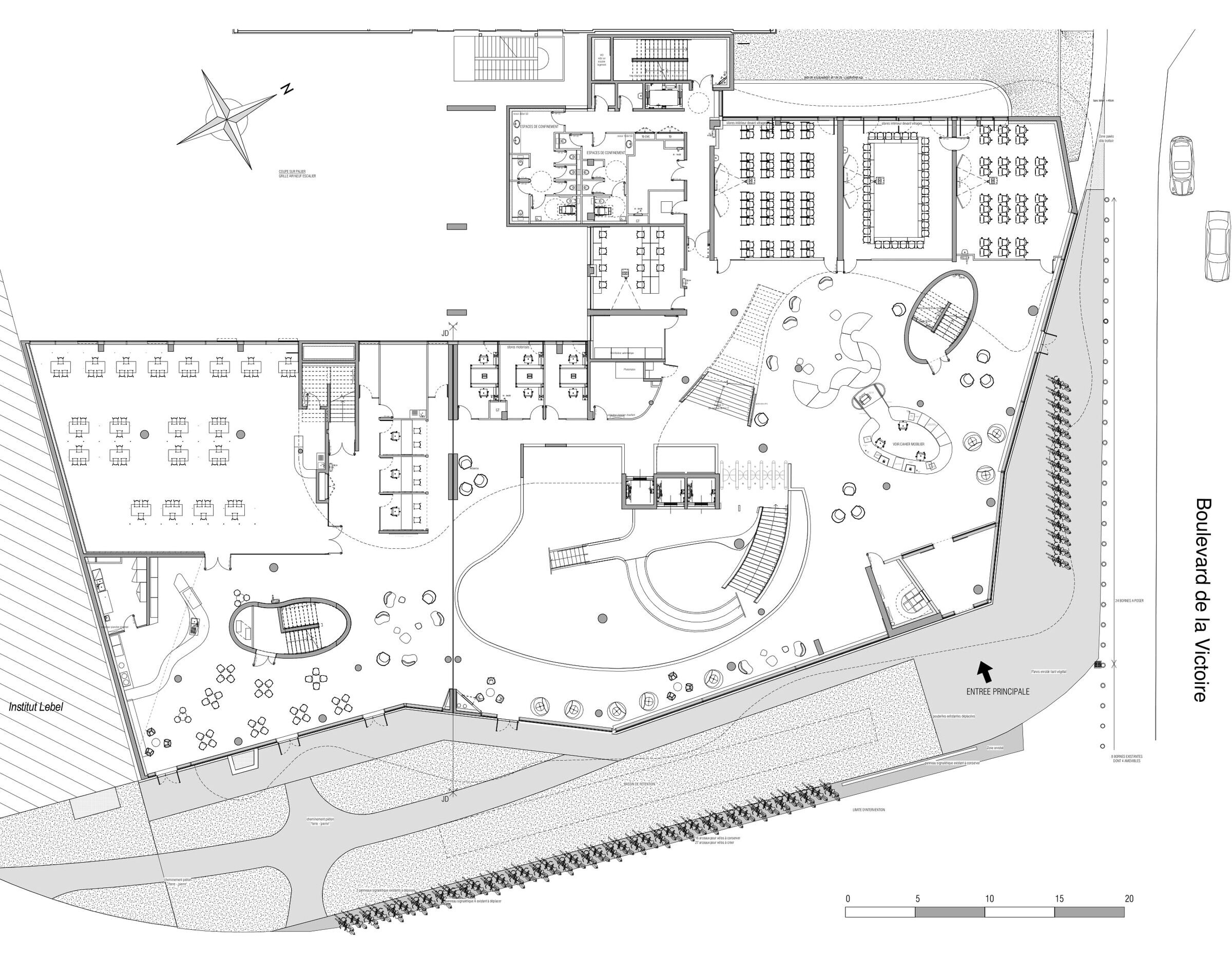

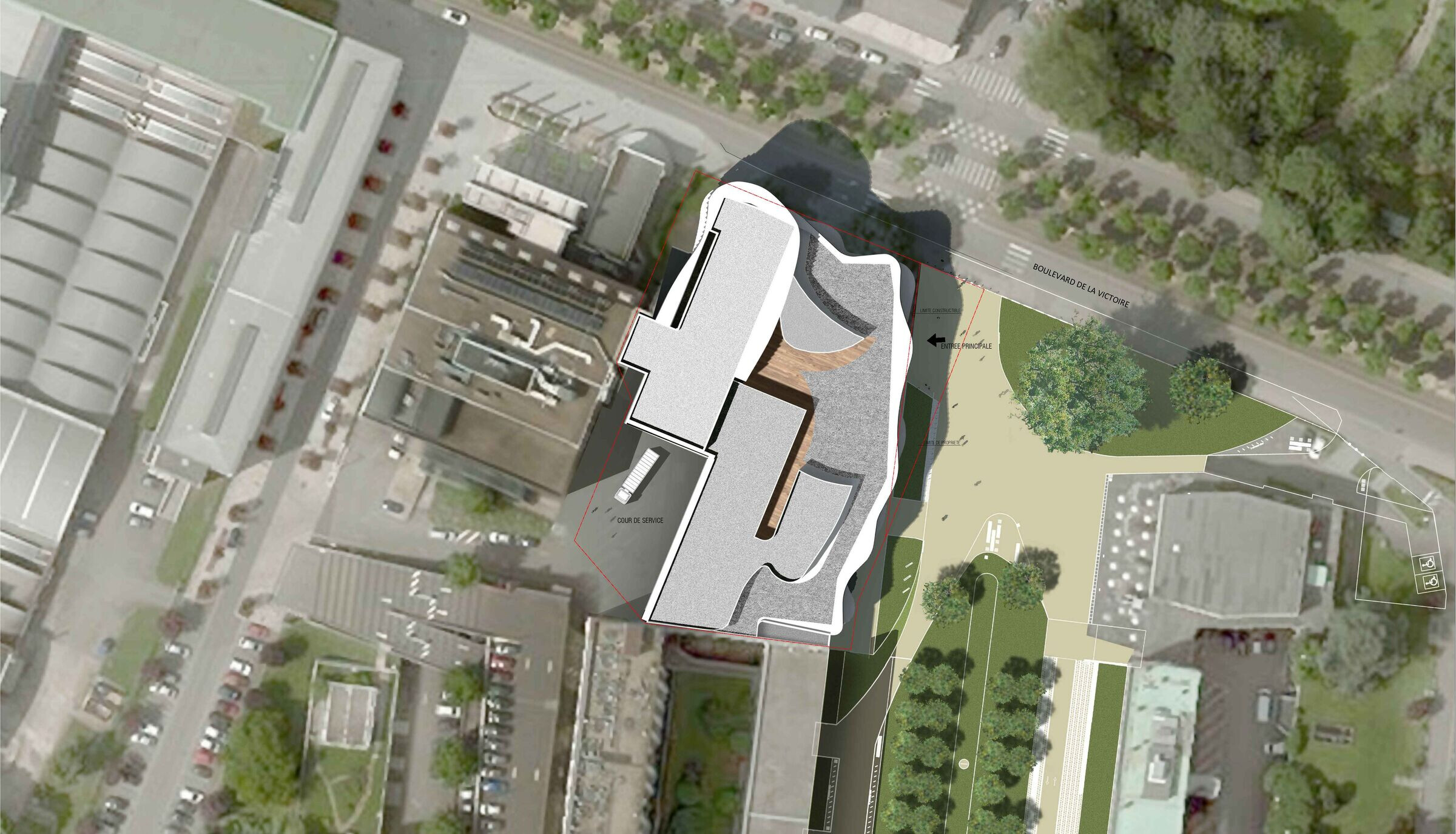

Le projet s’installe le long du boulevard de la Victoire, à l’interface de la ville historique et du Campus de l’Esplanade. Ainsi le bâtiment marque l’entrée du campus depuis la ville, il en est sa première perception.

Cette situation urbaine exceptionnelle, fait du projet, au- delà de son programme lui-même un signal fort dans le paysage urbain, qui marque la présence de l’université.

D’un point de vue urbain, le projet offre un double visage : un rez-de-chaussée très vitré, comme une invitation à entrer dans l’équipement, surmonté d’un corps de bâtiment aux formes sinueuses qui exprime le mouvement, la légèreté.

Au-delà de cette image, cette composition est une réponse au programme même du projet et des espaces qui le composent.

Ainsi, le socle transparent sur l’espace public donne vue sur le rez-de-chaussée, le hall, la Maison de l’Étudiant, la cafétéria.

Aux étages, on trouve les salles de collections et de consultations organisées sur deux niveaux où le travail sur le confort et la fluidité - symbolisé par des courbes - a été recherché.

L’architecture de la façade découle du travail sur le contrôle de la lumière. L’étage en encorbellement, permet d’éviter l’ensoleillement direct. : de grands brise-soleils protègent les baies vitrées et filtrent la lumière naturelle. Leur orientation a été étudiée selon la course du soleil pour faire en sorte que chaque espace soit protégé de l’ensoleillement direct, tout en garantissant un apport de lumière nécessaire et des vues sur la ville.

Les grands voiles cinétiques donnent au projet des formes sans cesse changeantes, où, suivant la lumière, l’endroit où l’on se trouve, le jour, la nuit, le bâtiment offre des visages différents.

LUMIÈRE ET MOBILITÉ

La conception des espaces et leur organisation répondent à deux points primordiaux du fonctionnement d’une bibliothèque :

- Le contrôle de la lumière et la qualité de cette même lumière dans les espaces intérieurs,

- La notion de déplacement et de mobilité dans le bâtiment.

Une fois entré dans le bâtiment, on se retrouve dans un vaste atrium qui diffuse une lumière zénithale, équilibrant ainsi l’apport de lumière naturelle des façades sur les espaces de lecture et de consultation. Cet atrium offre une vue globale sur l’ensemble des activités.

L’atrium se caractérise par la présence d’une grande rampe et d’une batterie d’escaliers et d’ascenseurs qui organisent les déplacements dans le bâtiment. Les plateaux se dispensent de couloirs pour assurer la plus juste répartition de la lumière naturelle, la grande rampe s’inscrit dans l’idée générale de promenade et de réflexion.

UNE DÉMARCHE BIOCLIMATIQUE TRÈS PERFORMANTE

Engagement sur le système constructif et les caractéristiques thermique

L’opération à des objectifs ambitieux en matière de maitrise des consommations, de confort des usagers et de qualité des ambiances (thermique, visuelles, etc.).

Dans cette optique, nous avons mis en place, dès les premiers coups de crayon, une démarche de conception bioclimatique consistant à développer un parti architectural en adéquation avec les sollicitations thermiques auxquelles le bâtiment se trouve soumis, en favorisant les solutions passives.

La stratégie retenue consiste à traiter séquentiellement les trois grands items concourant à la performance énergétique globale du bâtiment :

- La recherche de la sobriété énergétique : Morphologie du bâtiment, implantation bioclimatique, performance de l’enveloppe, réduction des besoins (éclairage, ventilation, eau chaude, etc..), solutions passives,..

- La recherche de l’efficacité énergétique: Choix des systèmes performants, rendements élevés, fonctionnement au plus près des besoins (asservissement), simplicité d’entretien, pérennité, suivi des consommations et détection des défauts de fonctionnement.

- Le recours éventuels aux énergies renouvelables: Analyse des solutions au regard des profils de consommation du projet et des potentialités du site (pompe à chaleur sur eau de nappe).

Compacité et zonage thermique

Un grand soin a été apporté à la définition de la volumétrie et aux détails de la composition de l’enveloppe afin d’obtenir un bâtiment répondant aux besoins fonctionnels et énergétiquement sobre.

La morphologie du bâtiment est organisée autour d’un atrium qui permet d’éclairer le cœur du bâtiment. Ce parti procure au bâti une importante compacité. Les locaux sont organisés autour de ce hall monumental et n’ont ainsi pas besoin d’être positionnés en façade pour être éclairés naturellement, ce qui réduit fortement les surfaces d’enveloppe déperditives. Ainsi, l’indice de compacité qui est le rapport Apd/Shon (Apd : Aire des parois déperditives du projet) est très performant puisqu’il est de 0,9.

Au regard de la topologie du site, le bâtiment présente un niveau semi-enterré : le RDC Bas. Celui- ci accueille les espaces logistiques et techniques du bâtiment. Cette disposition offre ainsi des conditions climatiques favorables (apports solaires réduits, inertie du sol, etc...). permettant de réduire les besoins en chauffage et en climatisation des locaux nécessitant une ambiance thermique contrôlée (magasins, collections patrimoniales, stockages archivages).

Equilibre lumière naturelle/déperditions énergétiques

La recherche de l’équilibre entre l’accès à la lumière naturelle et la réduction des déperditions thermiques est primordiale dans ce type de bâtiment. En effet, l’éclairage est, avec le chauffage, l’un des postes de consommation les plus importants.

Le bâtiment ayant une compacité importante, nous avons mis en place un système de puits de lumière pour apporter de la lumière naturelle au cœur du bâtiment (voir schéma ci-après).

Les façades, vitrées sur toute la hauteur, permettent d’éclairer abondamment les locaux du bâtiment.

L’éclairage naturel apporté par ces façades est tempéré par les protections solaires extérieures qui permettent d’éviter les surchauffes en été et diffusent la lumière naturelle pour éviter les risques d’éblouissement.

Le bâtiment avec ses puits de lumière et sa morphologie compacte présente donc un compromis particulièrement performant entre la réduction des déperditions énergétiques et l’accès à la lumière naturelle.

Schémas de principe des puits de lumière plan R+4 et coupe

Les études d’éclairement naturel réalisées montrent que les niveaux d’éclairement atteints dans les bâtiments sont très élevés. A titre de comparaison, par rapport aux seuils fixés par le référentiel HQE, les niveaux atteints dans le bâtiment sont généralement supérieurs au niveau « très performant », supérieur à 2 %.

Ceci se traduisant par une grande autonomie en éclairement naturel, réduisant ainsi le recours à l’éclairage artificiel et les consommations d’énergie électrique associées.

Le schéma ci-dessous présente les résultats des simulations d’éclairement naturel réalisées pour le niveau R+1 et qui ont conduit au dimensionnement et à l’optimisation du positionnement des puits de lumière.

Extrait des simulations d’éclairement naturel réalisées sur le niveau RDC haut, mezzanine, R+1 et R+2 (logiciel Archiwizard)

Inertie et Confort d’été

La conception bioclimatique du bâtiment a également pour objectif de garantir au bâtiment un confort d’été optimal. Dans cette optique, et au regard des choix morphologiques du bâtiment, nous avons cherché à offrir à l’édifice une inertie thermique importante. Pour cela, à l’intérieur du volume chauffé :

Les planchers et les poutres sont en béton brut

L’inertie thermique permet de lisser les pics de température pouvant être induits par des apports de chaleur non contrôlés comme un rayonnement solaire direct, une fréquentation intense du site,...

Associée à une stratégie de ventilation naturelle nocturne ou de free-cooling, l’inertie du bâtiment est utilisée pour « stocker la fraicheur de la nuit » et ainsi favoriser des conditions de confort agréable dans la journée, et notamment durant la matinée, sans recours aux équipements actifs de production frigorifique.

Protection solaire

Pour les façades est et ouest, nous avons opté pour une protection solaire composée de lames verticales fixes habilement orientées.

Afin d’adapter le plus finement possible la protection solaire à l’architecture du bâtiment et à sa façade de forme libre, l’étude des protections solaires a été réalisée secteur par secteur, en tenant compte de la largeur variable du débord de dalle, afin de trouver la juste orientation des lames pour conserver une ouverture sur l’extérieur (confort visuel) et protéger au mieux la façade des apports solaires.

Modélisation 3D de la façade est

Pour chacune de ces orientations, et pour plusieurs configurations de lames verticales (profondeurs, pas, orientations, etc..), nous avons étudié le flux solaire reçu par le capteur avec et sans la protection solaire afin de déterminer l’efficacité de celle-ci et d’en déduire une configuration optimale.

Ainsi, le diagramme ci-avant met en évidence la performance de la protection solaire :

- En hiver, les apports solaires atteignent la façade et sont récupérés pour chauffer le bâtiment ;

- En été, ils sont bloqués à l’extérieur pour éviter la surchauffe du bâtiment et l’inconfort des usagers.

Équipe:

Client: Université de Strasbourg

Architecte: Jean-Pierre Lott

Maître d'œuvre: Architecte Louise Van Grieken

Tous Métiers: Serue

BET HQE: Oasiis

Acoustique: Acoustb

Crédits photos: © Christophe Bourgeois